[ 下初狩 笹子川沿いの水田(2025 06 29)]

[ 下初狩 笹子川沿いの水田(2025 06 29)]

山間を流れる笹子川と並行する甲州街道ですが、わずかな平地でも水田がありお米を作っている田園風景が見られました。

初夏の濃い緑の中に稲の絨毯がきれいに並んでいて、農業国日本の原風景に出会ったような感じです。

かと思えば、近くには山を切り崩して砕石を採取している工場もあります。

あとでネットを見ると1919(T8)年に日本で最初にできた砕石工場だそうで、ちょっとびっくり。

[ 下初狩 御堂家住宅(2025 ):山本周五郎の生誕地 ]

下初狩宿では国道20号の路面より少し低い位置に建つ家屋が多く見られます。

国道を一定の勾配で通すため、結果として周囲の地盤より路面が高くなったようです。

江戸時代後期の1800年ごろに建てられ、本陣として使われていた御堂家住宅も、1階の軒がほぼ路面と同じ高さになっています。

この御堂家住宅は、NHK大河ドラマ『樅ノ木は残った』などで知られる作家・山本周五郎の生誕地でもあり、道路沿いには「山本周五郎生誕之地」と刻まれた石碑が立っています。

周五郎は1903年にこの地で生まれましたが、1907年の大水害を機に豊島区へ転居しました。

家の裏を流れる笹子川が氾濫したのでしょう。

[ 下初狩 国道20号(2025 06 29):大月方面 ]

下初狩宿から中初狩宿へは国道20号を歩きますが、緩い上り坂道でも気温が高い日中はさすがに暑さが応えます。

[ 中初狩 中初狩宿本陣(2025 06 29)]

下初狩宿と中初狩宿は、宿場の役割を月の半分ずつ分担していたため、両者の距離は1kmほどしか離れていません。

歩いていると、なんとなく宿場らしい雰囲気が続き「明治天皇小休所遺跡」の碑を見て、ようやくこの建物が本陣跡だったのかと気づくほどです。

街道が拡幅された影響なのか、軒が国道にはみ出しているように見える家屋もあり、建物自体もどこか煤けた印象を受けます。

案内板が設置されていないため、その建物が本陣として使われていたものなのか、後に建て替えられたものなのかも分かりません。

旧・甲州街道を歩く人が少ないためなのか、大月市は街道歩きの旅人にあまり優しくないように感じられます。

[ 中初狩 白野宿へ(2025 06 29)]

このへんでは地図を片手に歩いている集団に出くわしました。

笹子駅から初狩駅に向けてウォーキングをしているようです。

歩道が狭いのですれ違う時は大変でした。

[ 白野 白野宿(2025 06 29)]

中初狩宿から白野宿へは、中央自動車道とJR中央線を眺めながら進みます。

電車が通る音に目を向けると、日曜日のためか走ってくるのはほとんど特急「あずさ」で、各駅停車が通るのは稀でした。

街道沿いの集落で電車を利用するのは学生くらいのようで、各駅停車の需要は多くないのでしょう。

白野宿は、国道20号から分かれた旧道沿いにあります。

しかし、中央自動車道の建設によって旧・甲州街道が消滅した区間があり、白野宿へ向かう道も一部は国道20号を通らざるを得なくなっています。

白野宿と、その甲府寄りにある阿弥陀街道宿・黒野田宿の三宿は、交代で宿場の役割を担っていました。

甲州街道には、このように二つ以上の宿が持ち回りで業務を分担する「合宿(あいしゅく)」が多く見られます。

山間部では集落が小さく、宿場の役目を一つの村だけで担うのは大変なお役目だったのでしょう。

[ 白野 火の見櫓(2025 06 29): ]

昔からの建物が残っているのかどうかは分かりませんが、軒が並ぶ家並みを見ると、どこか宿場だった頃の面影が感じられます。

国道のバイパスが整備されたおかげで車の往来はほとんどなく、静かな家並みが続き、ぽつんと立つラーメン屋の幟がやけに目立っていました。

現在では使われることのなくなった火の見櫓も目を引きます。

甲州街道沿いの集落には、こうした火の見櫓が今も残っている場所が多いようです。

白野宿を出ると一度国道20号に合流しますが、すぐに国道から分かれ少し高い位置を通る旧・甲州街道へ戻ります。

このあたりでは、どこからともなく漂う異臭が気になりました。

笹子川の対岸には工場らしき設備が見えますが、調べてみると木質チップを使ったバイオマス発電所で、異臭を発生させるような施設とは思えません。

いったい何の匂いだったのでしょうか。

[ 白野 神社の大屋根(2025 06 29) ]

街道沿いにあるいくつかの神社では、本殿を保護するための大きな屋根が設けられているのを目にしました。

写真の稲村神社は、失礼ながら広く知られた神社ではないと思いますが、四本の柱に支えられた大屋根が本殿を覆い、雨や日差しからしっかりと守っています。

この大屋根を造るには決して小さくない費用がかかるはずですが、氏子の皆さんが神社を大切に思い守り続けてきたようです。

[ 阿弥陀海道 笹子川橋(2025 06 29):車両通行止 ]

阿弥陀海道宿に入る直前で笹子川を渡ります。

1958(S33)年に架けられた旧橋は現在車両通行止めとなっており、自動車は新しい橋を通ります。

その新しい橋は1980(S55)年の完成なので、旧橋はわずか22年で架け替えられたことになります。

旧橋は川と直交するように架けられていたため道路がクランク状になり、自動車のスムーズな走行を妨げていたため、早い段階で新橋が造られたのでしょう。

橋を渡ると、正面に『笹一酒造』の蔵元直売所が構えています。

直売所のほかにカフェなども併設されているようですが、道路沿いに案内が見当たらず、今回は入り損ねてしまいました。

近くには、宿場名の由来となった阿弥陀堂がかつて存在していたそうです。

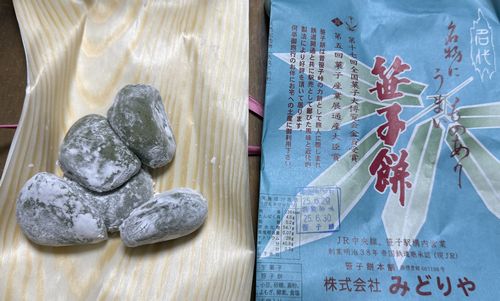

[ 阿弥陀海道 笹子餅と笹一酒造の看板(2025 06 29) ]

国道20号の笹子駅への坂道を上り切ったところに、笹子餅の製造所とお店が国道を挟んで向かい合うように建っています。

お店に入ると製造所から店員さんが飛んで来てくれました。

笹子餅はかつて笹子峠を越える旅人に力餅として売られていたもので、鉄道が開通すると駅でも販売され列車内で食べることもできたそうです。

今でもお土産にちょうどよい、素朴で親しみのある和菓子です。

[ 阿弥陀海道 笹子餅(2025 06 29) ]

笹子駅の入口に高さ8mほどもある巨大な『笹子隧道記念碑』が立っています。

1902(M35)年に完成した中央線笹子トンネルの記念碑で、完成当時は東洋一と言われた4656mの長さがあるトンネルです。

この先甲府側へ向かうと、国道20号は新笹子トンネル2953m、中央自動車道は笹子トンネル(上り4784m・下り4717m)で笹子峠を通り抜けますが、旧・甲州街道は約500mの上り坂が待ち構えています。

[ 阿弥陀海道 笹子駅前にある笹子隧道記念碑(2025 06 29) ]

[ 黒野田 黒野田宿本陣(2025 09 23)]

笹子駅近くで中央線のガードをくぐると黒野田宿に入りますが、道幅は広く現代的な建物が多く並びます。

宿場だった名残といえば、本陣だった建物が唯一といってよいほどです。

この宿を過ぎると難所の笹子峠が控えていたため、かつては十数軒の旅籠があったそうですが、水害によって大きく様変わりしてしまいました。

国道20号が大きくカーブしながら山を登り始める地点で、旧街道は国道から分かれ杉林の山道へと入っていきます。

山道の入口には高さ2mほどの電気柵が設置されており、笹子峠へ向かうにはその扉を開けて進まなければなりません。

電気が流れている鋼製の柵なので扉の開閉はビビッてしまいます。

有害獣を囲い込むのではなく、人間の生活空間のほうが柵で囲まれているようで、まるで動物園の檻の中で人間が暮らしているかのような感覚です。

有害獣対策の柵はありましたが、「熊注意」の看板は見当たらず、このあたりでは熊の出没はあまりないようです。

[ 黒野田 電気柵(2025 09 23)]

笹子峠へ向かう道は、間伐され下枝もきれいに払われた杉林の中を通り、見通しがよいので一人でも安心して歩けます。

このあたりの森林は、明治44年の大水害からの復興に役立てるようにと明治天皇から下賜された恩賜林で、現在は県有林として管理されています。

そのため下草も少なく、整った美しい森林景観が広がっています。

上り坂の途中には、戦国時代に戦勝を願って矢を射立てたと伝わる「矢立の杉」があります。

根元近くには大きな空洞があるものの、枝葉はよく茂っている樹齢は1000年を超えるといわれる巨木です。

近くには休憩用のテーブルと椅子が置かれたウッドテラスがあり、一息つくには絶好の場所になっています。

「矢立の杉」は杉良太郎の歌にも登場するそうですが、今回初めて知りました。

[ 黒野田 矢立の杉(2025 09 23)]

杉林の道と県道を行き来しながら上っていくと、やがて旧・笹子トンネルが姿を現します。

昭和13年から昭和33年まで国道のトンネルとして使われていましたが、現在は車の通行もほとんどなくひっそりとした静かな道になっています。

東京側の坑門には洋風建築を思わせる装飾が施されていますが、諏訪側はコンクリートがむき出しで、対照的な造りです。

笹子峠はこの旧・笹子トンネルの真上に位置し、ハイキングコースの分岐点にもなっています。

しかし、峠からの眺望はまったくなく、訪れる人もほとんどいませんでした。

[ 黒野田 旧・笹子トンネルの東京側(2025 09 23) ]